Categoria

Arco (storia)

Definizione-Etimologia

Dal latino arcus. Il termine indica una struttura portante ad asse curvilineo, i cui estremi poggiano generalmente su piedritti o colonne.

Storia

In modo rudimentale il principio costruttivo dell’arco è rilevabile nella necropoli di Abido (Egitto, circa 2300 a.C.), in una volta costituita da conci (

concio) di pietra alternati con mattoni crudi, tenuti insieme da una malta embrionale, che consentono la convergenza dei conci al centro di curvatura, e in altri esempi dell’area mediorientale; ma le più antiche strutture che applicano il sistema dell’arco a conci radiali sono precedute da altre (pseudoarchi), ottenute sia con uno o due grandi blocchi accostati e scavati a sagoma curvilinea, sia con materiali di taglia modesta, a letti orizzontali progressivamente aggettanti. Queste tecniche continuano a essere usate anche successivamente alle esperienze a conci radiali ricordate, confermando che l’arco non è il risultato dell’intuizione delle sue proprietà statiche, ma più genericamente una forma connessa all’esigenza di coprire una luce rilevante.L’impiego, nelle coperture, di pseudoarchi e archi parzialmente non spingenti ha anche il fine, in aree povere di legname, di evitare le centine. A questo scopo un’altra tecnica adottata è costituita da una serie di archi a conci disposti su un piano non verticale ma inclinato, appoggiati l’uno sull’altro e infine al muro di fondo dell’ambiente, sul quale si scarica il peso di ogni singolo strato.

In Egitto, come pure in Mesopotamia, dove le prime testimonianze di archi sembrano risalire al VI millennio a.C., questi tipi di coperture ad arco sono utilizzati esclusivamente in ambito funerario o per ambienti secondari, quali cunicoli, corridoi o magazzini.

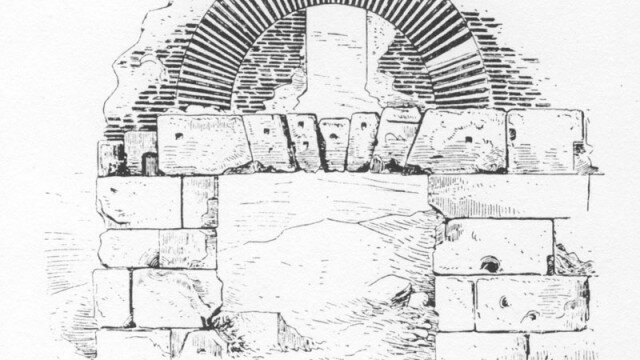

I greci conobbero, accanto ai vari tipi di pseudoarchi, l’archi a conci, del quale, come riferisce Seneca, sarebbe stato inventore Democrito (V secolo a.C.), ma il cui impiego è documentato, su base archeologica, solo dagli ultimi decenni del IV secolo a.C., nelle tombe a camera macedoni (tomba regale di Verghina, circa 336 a.C.), nelle porte di cinte murarie (Eniade in Acarnania), e in coperture di cisterne, corridoi o disimpegni di teatri, stadi e complessi religiosi. Si riscontra anche l’impiego di archi ciechi affiancati, a sostegno di un pendio o di strutture soprastanti (fortificazioni di Perge in Pamphilia).

Nell’Italia meridionale greca e sannitica l’uso dell’arco a conci viene introdotto in costruzioni tombali a camera agli inizi del III secolo a.C.; è discussa l’attribuzione alla metà del IV secolo a.C. (contemporanea alle più antiche esperienze macedoni) della cosiddetta Porta Rosa di Velia. Certamente del IV secolo a.C. è la volta della tomba di Charun presso Cerveteri, che attesta la precoce introduzione delle strutture ad arco in Etruria, mentre la Porta dell’Arco di Volterra e le porte di Perugia, per le quali è stata proposta una datazione alta, sono oggi ritenute del II secolo a.C. Scarsa, per l’architettura etrusca, la documentazione relativa alle costruzioni civili, ma è integrata da rappresentazioni scolpite o dipinte.

Per l’architettura romana, l’impiego di strutture ad arco è documentato intorno alla metà del III secolo a.C. in porte urbiche (Cosa), ponti e viadotti, ma è nel secolo seguente che le strutture ad arco trovano applicazione generalizzata, estesa alla copertura di ampi ambienti interni (Porticus Aemilia, 193-174 a.C.), grazie alla tecnica dell’opus caementicium, diventando una caratteristica basilare delle maggiori realizzazioni architettoniche romane.

Il trapasso dell’arco da elemento tecnico e utilitario a motivo strutturale monumentale si compie con la sua integrazione al sistema trilitico, negli edifici con facciata costituita da una serie di archi su pilastri, ma inquadrati da semicolonne che sorreggono una trabeazione applicata alla parete. Il motivo, già presente nei santuari laziali della fine del II secolo a.C., e, a Roma, nel Tabularium (78 a.C.), diventa la soluzione ricorrente per definire grandi superfici esterne, anche sviluppate su più piani, e trova applicazione negli archi onorari e negli ingressi monumentali.

In seguito, nel medio e tardo impero, gli archi sono impostati direttamente sulle colonne (Foro e Via Colonnata di Leptis Magna, peristilio del Palazzo di Diocleziano a Spalato), o con l’interposizione di un elemento di architrave (Santa Costanza a Roma). Una soluzione particolare è rappresentata dall’architrave che si interrompe piegandosi in forma di archi (il cosiddetto frontone siriaco, nel tempio di Adriano a Efeso).

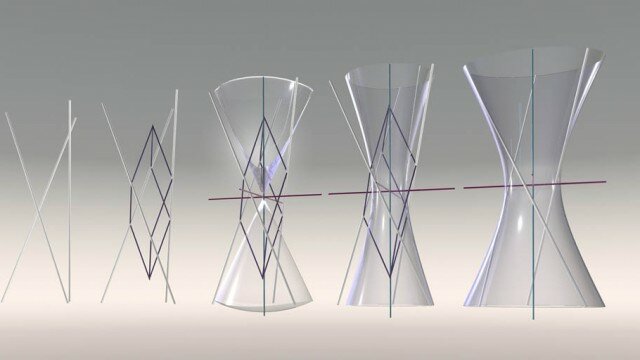

I romani hanno usato essenzialmente l’archi semicircolare (a tutto sesto); l’arco ribassato o segmentato, la cui forma è data da un segmento di circonferenza, trova applicazione in casi particolari, come le finestre termali, e negli archi di scarico per i quali è frequente anche la piattabanda.

Le culture architettoniche che di Roma raccolgono l’eredità adottano anche varianti e forme diverse: i bizantini fanno largo uso di archi a tutto sesto su piedritti rialzati, impiegati anche dagli arabi insieme all’arco a ferro di cavallo, specialmente diffuso in Spagna e Africa settentrionale; l’arco ellittico e quello ribassato policentrico sono poco usati nell’architettura tardo-antica e medievale, ma troveranno maggiore successo nel Rinascimento e nel Barocco, in particolare nella costruzione di ponti in muratura.

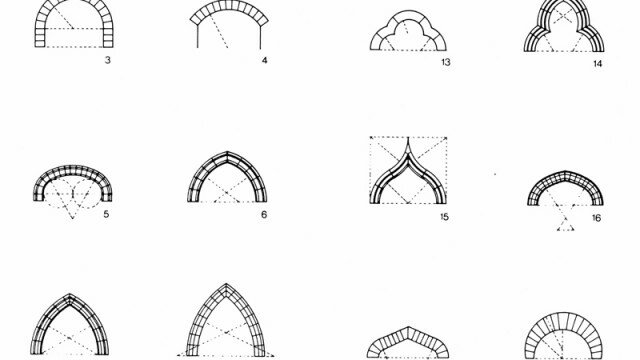

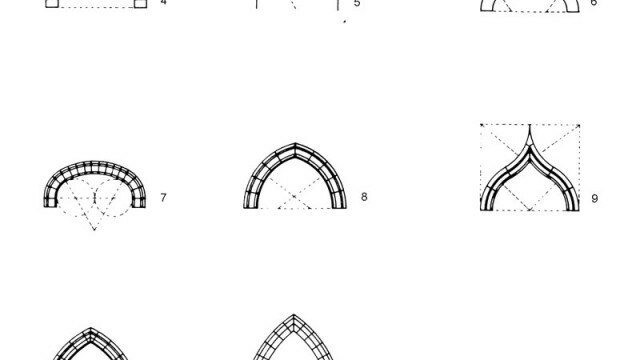

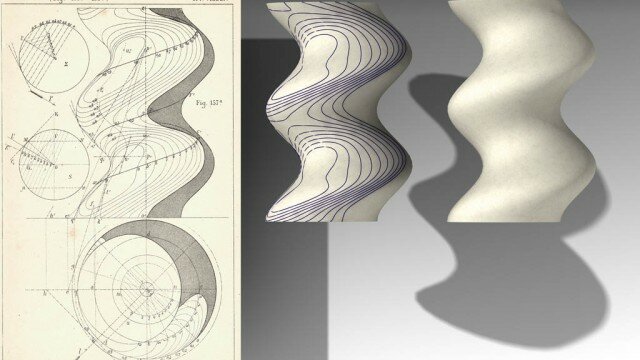

Gli archi acuti sono costituiti da due tratti di circonferenza, i cui centri sono posti sul piano della corda, a distanza variabile dall’asse, che ne determina la forma più o meno allungata: archi acuti equilateri, se i centri di curvatura coincidono con i punti d’imposta; compressi se interni alla corda; a lancetta se esterni; lanceolati, quando inoltre si trovino sopra il piano d’imposta.

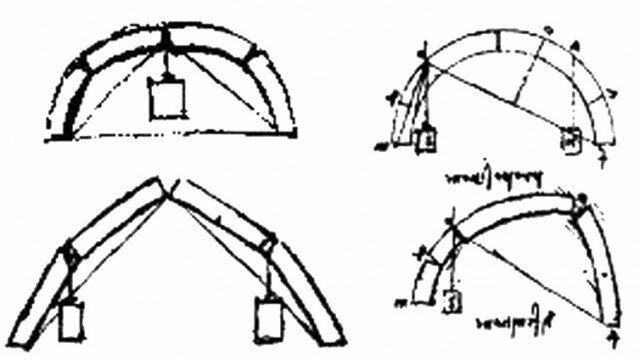

L’impiego degli archi acuti, a parte l’esempio precoce di Qasr-Ibn-Wardan (561-564), è fatto risalire all’architettura islamica del secolo VIII; queste forme si diffondono in Italia e in Europa intorno all’XI secolo, ma l’uso sistematico che ne fanno i costruttori gotici, a partire dagli inizi del XII secolo, è il frutto di osservazioni autonome sui vantaggi pratici nella realizzazione delle volte a crociera e sul contenimento della spinta, offerti da questo tipo di arco, come testimonierebbero le formule pratiche e i tradizionali procedimenti grafici di dimensionamento dei piedritti, noti attraverso la letteratura posteriore, ma probabilmente in uso già in epoca medievale.

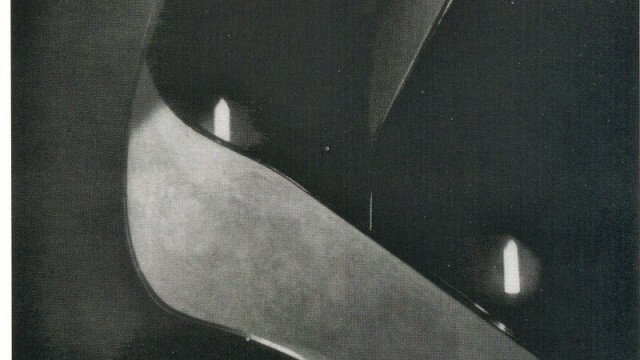

Forme particolari sono l’arco falcato (conci di altezza crescente dall’imposta alla chiave), o l’arco senese (con intradosso a tutto sesto ed estradosso acuto). Altri tipi di archi policentrici sono stati impiegati per motivi formali e di gusto: l’arco polilobato, con intradosso costituito da una serie di archetti (lobi) i cui centri di curvatura sono posti ad altezze diverse, indica in genere influenze arabe; l’arco trilobato, presente in una grande varietà di forme, è ampiamente usato, nel tipo con archetto centrale acuto, per finestre, porte e decorazioni del gotico rayonnant; l’arco inflesso (in inglese ogee arch), a quattro centri e profilo concavo-convesso-concavo, di origine orientale e introdotto in Occidente attraverso Venezia, si afferma in Inghilterra con il decorated e si diffonde con il tardogotico, anche nella variante a profilo convesso-concavo-convesso (arco a fiamma, in francese arc en doucine), variante usata soprattutto nei trafori delle finestre. L’arco inflesso si arricchisce poi con l’immissione, tra i principali tratti curvilinei, di altri lobi e segmenti rettilinei, che ne complicano il profilo. Un’ulteriore variante è l’arco Tudor, con archivolto costituito da due archetti concavi raccordati da due tratti rettilinei (o da due tratti di circonferenza con raggio di curvatura molto ampio), uniti a cuspide, tipico dell’architettura inglese dal XV al XVIII secolo.

L’architettura moderna, dopo il periodo storicista ed eclettico, con l’introduzione delle nuove tecniche costruttive e dei nuovi materiali, ha abbandonato nell’architettura corrente l’uso dell’arco, il cui impiego rimane limitato alle grandi strutture (ponti, viadotti ecc.), e ad alcune opere di particolare significato simbolico e monumentale.

Bibliografia

Bettini S., L’architettura di San Marco, Padova, 1946; s.v. Arco, in Enciclopedia dell’arte antica, Secondo Supplemento 1971, Roma, 1994, pp. 344-354.