Processo formativo dei tipi edilizi residenziali.

L’abitazione, nelle sue espressioni rurali originarie, si manifesta attraverso configurazioni elementari, contraddistinte da promiscuità d’uso, attraverso l’integrazione tra residenzialità e lavoro, e indifferenziazione distributiva. Pertanto si identifica con l’archetipo, in quanto unità minima dotata di significato spaziale, attraverso la mutua collaborazione, leggibile nell’involucro edilizio, delle soluzioni strutturali e distributive.

Escludendo le forme della grotta e della tenda, espressioni di una cultura nomadica estranea alla dimensione dell’abitare nel senso esistenziale ed etimologico del termine, la capanna, intesa come spazio coperto e aperto su più lati, e poi il vano elementare, definito come spazio coperto e chiuso, ripetibile e aggregabile, sono le prime espressioni compiute dell’abitare. In quanto spazi monocellulari, vengono utilizzati nelle diverse culture edilizie quali componenti costitutive di organismi edilizi più complessi, attraverso processi di accorpamento che ne standardizzano le dimensioni per migliorarne la capacità combinatoria.

Tale processo è ulteriormente affinato nel passaggio dall’abitazione isolata a quella aggregabile, che impone la comunione di alcune delle murature perimetrali d’ambito. La necessità di una condivisione dei comportamenti edificatori risulta pertanto in origine promossa dalla volontà di appartenenza a una comunità di intenti, istituzioni e costumi e si avvale di meccanismi emulativi “spontanei”, senza che ciò inibisca l’adattabilità delle soluzioni alle specifiche esigenze individuali.

Il consolidamento dello spirito comunitario nella dimensione urbana, e le specializzazioni di ruolo che ne conseguono, da un punto di vista strettamente antropologico, al fine di massimizzare le capacità individuali in funzione di un superiore interesse collettivo, attribuiscono la delega delle attività connesse all’abitare a istituzioni dedicate, che si fanno garanti del rispetto e della trasmissione delle regole sociali attraverso meccanismi di natura rappresentativa, simili a quelli espressi dalle democrazie indirette. L’universitas degli edili nella Roma repubblicana e imperiale e le corporazioni di arti e mestieri nell’esperienza comunale europea ne testimoniano il prodotto più compiuto. In qualità di gelose custodi dell’arte del costruire, ne trasmettono la prassi attraverso il controllo esercitato con l’obbligo di affiliazione e la subordinazione ai diversi gradi che l’apprendistato normativamente dispone. Appellandosi alla conservazione attiva delle tradizioni locali, di cui si rivendicano depositarie, svolgono un’importante azione di filtro delle innovazioni in ingresso che l’apertura verso l’“altro da sé”, moltiplicata dalle opportunità di scambio commerciale e culturale, fatalmente promuove. La possibilità, pertanto, che un apporto estraneo, foriero di pratiche alternative a quelle correnti, possa destabilizzare i fragili equilibri che regolano le interne dinamiche negoziali tra economia, politica e cultura, di cui l’edilizia stessa è testimonianza operante, vengono temperate dall’imposizione di appartenenza alla gilda, corporazione o fraternità di competenza locale. L’azione normativa svolta da tali istituzioni, intermedie tra l’espressione di una volontà cittadina e le ineludibili esigenze individuali, è garante dell’organica continuità degli sviluppi edilizi rispetto ai precedenti storici. Da questo ruolo eminente derivano l’omogeneità e la qualità diffusa ancora oggi riscontrabili nei centri storici delle città pre-industriali e il senso di fattivo laboratorio urbano che da esse promana, reso possibile da una pratica incessantemente trasmessa attraverso un lavoro di adattamento capillare del costruito a mutate condizioni d’uso, nel rispetto del metodo artigianale.

Sono ragioni di opportunità politica quelle che mirano a incrinare la funzione di controllo locale. Con la creazione degli stati nazionali emergono i primi attriti tra amministrazione locale e governi centrali. Il radicamento capillare sul territorio dell’istituto corporativo confligge, infatti, con l’aspirazione a un linguaggio di stato rivendicata dai regnanti, attraverso il quale poter rappresentare adeguatamente il mutato quadro politico. A tal proposito risulta esemplare l’esperienza francese. Il Ministro delle Finanze Jean-Baptiste Colbert, essendo Re Luigi XIV, fonda nel 1671 l’Accademia di Architettura, con l’obiettivo conclamato di codificare un linguaggio che sia compiuta espressione del Regime. A fronte della volontà di incrinare il predominio dei localismi, la scelta degli intellettuali di corte propende per un nuovo classicismo, la cui disseminazione sul Regno dovrà testimoniare l’imposizione di un potere sovraordinato quanto equidistante dalla particolarizzazione dei comportamenti. In tale episodio si rintracciano i prodromi di una separazione di competenze, destinata a divaricarsi sempre più negli anni a venire. Al livello locale spetta il controllo dell’edilizia privata, mentre quella pubblica è di competenza centrale. Il corso unitario della processualità cede il passo a filoni distinti: se il tipo edilizio esprime ancora la sopravvivenza di un radicamento delle pratiche al territorio e alla sua storia, il modello sopraggiunge a sancire un divorzio voluto in virtù di un interesse superiore, la ragion di stato, che impone una rifondazione attraverso il richiamo alle origini mitiche dell’architettura, oltre il tempo della storia.

L’effetto congiunto dell’abolizione delle logiche corporative, avvenuto a partire dal 1770 in clima di Illuminismo pre-rivoluzionario, e la successiva sostituzione con le Camere di Commercio (la cui azione tenderà a estendere le prerogative e le libertà concesse dall’ascesa della cultura borghese in campo economico ai diversi rami del sapere, produzione edilizia compresa), con la fondazione dell’Écoles Polytechnique e dell’Ecoles des Pontes et Chasseux voluta dalle mire espansionistiche di Napoleone con l’obiettivo di promuovere una nuova generazione di tecnici in grado di costruire in ogni parte del mondo senza averne mai avuto precedente esperienza (come ricorda J.N.L. Durand, vantandosene, nella premessa ai suoi Précis des leçons d’architecture, 1813), completerà la rivoluzione dei costumi avviata il secolo precedente. La definizione dell’architettura come “arte del comporre” si sostituisce a quella senza tempo del bien batir; la dimensione “logica” supplisce alla perdita di pregnanza di quella spaziale e “materiale”. In clima di Restaurazione, la moltiplicazione dell’Écoles Des Beaux Arts diffonde un atteggiamento eclettico e revivalistico, mentre il dilettantismo culturale e imprenditoriale, entrambi alimentati dalla nascente rivoluzione industriale, proiettano sulla scena nuove figure la cui dubbia professionalità agisce peraltro al di fuori di ogni forma di controllo locale.

Con rare e meritorie eccezioni, tra cui è doveroso segnalare la produzione edilizia corrente by law, che a partire dal 1875, cerca di restituire dignità all’abitazione operaia inglese, sottraendola alla deregulation speculativa dei developer, attraverso una sapiente standardizzazione dei moduli e dei caratteri espressivi della casa a schiera di tradizione medievale (da intendersi ancora quale concetto “portante” nella società dell’epoca), la cultura industriale fatica a trovare una chiara rappresentazione del proprio tempo, scadendo nello storicismo citazionista.

Mentre il movimento Art & Craft, aggiornando nel linguaggio i saperi artigianali tramandati da una tradizione mai sopita, incide parzialmente sullo sviluppo dei nuovi prototipi abitativi delle Città Giardino, e l’Art Nouveau belga sublima, negli ampliamenti e nell’attività di sostituzione edilizia, i magisteri costruttivi delle potenti corporazioni di arti e mestieri, che hanno retto le sorti cittadine anche sotto il predominio spagnolo, la questione della casa, diffondendosi rapidamente in Europa, assume nella discussione avviata dal Werkbund tedesco un inedito rilancio.

Riuniti a consesso, industriali illuminati, intellettuali, artisti e maestri artigiani colgono il significato profondo dell’opportunità loro offerta dallo “spirito del tempo”: decretare l’ormai avvenuta delegittimazione della tradizione quale termine di riferimento rispetto cui misurare lo sviluppo della società, anche nel settore edilizio, attribuendo alla “civiltà della macchina” e alla sua logica intrinseca, il compito di guidare la trasformazione in atto. Alla processualità storica viene sostituita quella industriale quale fenomeno “operante” da cui derivare i nuovi modelli di comportamento. L’abitare viene così assimilato alla filiera e alle nuove “condizioni della produzione”, nella sostanza indifferenti alla qualità dei luoghi, eccependo la discriminante localizzativa sollecitata dalla reperibilità di risorse naturali (astrattamente ridotte a “materie prime”), e il suo prodotto, l’abitazione, subordinato a una rigida parametrazione attraverso la quale sperimentare nuove tecniche e materiali. Struttura, distribuzione e articolazione volumetrica vengono sottoposti a un processo di rigorosa minimizzazione – di costi, tempi (realizzativi e di assemblaggio), dimensioni (lineari e superficiali) e materiali – alla ricerca dell’entità minima dotata di significato spaziale, surrogando in tal modo il concetto tradizionale di archetipo con quello di Existenzminimum.

In tal senso, gli studi avviati da Gropius, Mies van der Rohe e Le Corbusier sull’abitazione, indipendentemente dalle personali quanto ineludibili inclinazioni poetiche, rispondono a una condivisa quanto febbrile attività di sperimentazione sulla definizione del fondamento rispetto cui legittimare l’esistenza di una compiuta modernità, in evidente antagonismo con il portato della storia.

Sarà l’esigenza della ricostruzione, nel secondo dopoguerra, attraverso il confronto diretto tra processualità temporale e industriale, a promuovere una sistematica revisione degli apparati ideologici soggiacenti le diverse pratiche e metodiche. Da tale confronto emergeranno tuttavia ipotesi di lavoro reciprocamente divergenti, nella cui elaborazione e diffusione il dibattito italiano ricopre un ruolo internazionale strategico quanto prioritario: la necessità di operare per l’identificazione di un fondamento processuale condiviso tra modernità e tradizione, finalizzato alla riscoperta di una condivisa trascendenza rispetto alle “condizioni materiali”, riconoscibile negli Elementi Primari e nella “città per parti” (Aldo Rossi e la Tendenza); l’opportunità di riportare la modernità nell’alveo della tradizione, rivalutandone gli interni meccanismi generativo-trasformazionali che hanno “spontaneamente” guidato l’adattamento tipologico nel rispetto di logiche di modificazione progressive e capillari all’interno di una visione olistica della città come “organismo”, ricomponendo la frattura aperta dall’assimilazione della processualità storica a quella industriale (Saverio Muratori e la sua scuola); l’impossibilità di recedere nostalgicamente dall’irruzione della modernità, ritrovandone il fondamento nel consolidarsi della tradizione borghese di impianto illuminista e nella impossibilità di identificare “storia” e “struttura” (Carlo Aymonino, Gianugo Polesello e il Gruppo Architettura); la necessità di identificare una terza via, capace di sussumere il portato della storia e il contributo innovativo della modernità, trascendendole in una nuova “Sistematica Ideale”, che entrambe comprenda e decostruisca ideologicamente in termini programmatici, rinunciando così a identificarsi nel relativismo storico (Manfredo Tafuri, Costantino Dardi e Franco Purini); la ricomposizione di un esistente indistinto, dove tradizione e modernità possano essere liberamente analizzate quali puri costrutti linguistici, le cui forme lessicali, grammaticali, sintattiche e morfologiche possano anche rivelare una ricorrenza senza tempo, reiventandone il senso complessivo (Giorgio Grassi e Antonio Monestiroli).

Questo lavoro ha oggi tutt’altro che esaurito la propria spinta interpretativa e propositiva. La questione dell’abitare, compresa tra le opposte tensioni al radicamento locale e alla deterritorializzazione del mercato globale, ripropone, seppure a scala ben più ampia, le questioni sollevate dal rapporto tra tradizione e modernità, per quanto accelerate dalla facilità degli spostamenti – di beni, informazioni e persone – che dilatano lo spazio a favore della compressione temporale, delegittimandone il primato. La moltiplicazione delle reti amplifica la discontinuità – di scala, usi, comportamenti, aspettative – quale fattore conformativo dell’abitare contemporaneo, aprendo all’innovazione e alla contaminazione tra logiche consolidate concorrenti.

Lo studio della vita nella casa, quale terminale di un network di relazioni in trasformazione incessante, i cui agenti rivendicano una performatività che condiziona la valenza semantica dello spazio, sembra sostituirsi alla valutazione delle sue caratteristiche intrinseche, sempre più polarizzate verso due opposte tendenze: la neutralità tipologica, quale precondizione alla flessibilità d’uso, e la “customizzazione”, in cui la produzione on demand si combina alla massimizzazione dello spettro di soluzioni possibili. Sono espressioni compiute della prima le ricerche dell’Atelier Kempe Thill sulla neutralità specifica e sui nuovi prototipi per una società globale; le applicazioni del modello SOHO (Small Office-Home Office) sviluppate da Riken Yamamoto; la teorizzazione della City as a Loft da parte di Kees Christiaanse in collaborazione con KCAP. Rientrano nella seconda gli interventi residenziali di De Architekten Cie (De Landtong-Kop van Zuid, Rotterdam, 1991-98; Het Funen, Amsterdam, 1998-2005); di Plot (BIG+JDS) (VM House, Copenhagen, 1999-2004; ) e Bolles+Wilson ( Falkenried Quartier, Amburgo, 1999-2004).

Il rapporto dialettico con i materiali e le tecniche costruttive

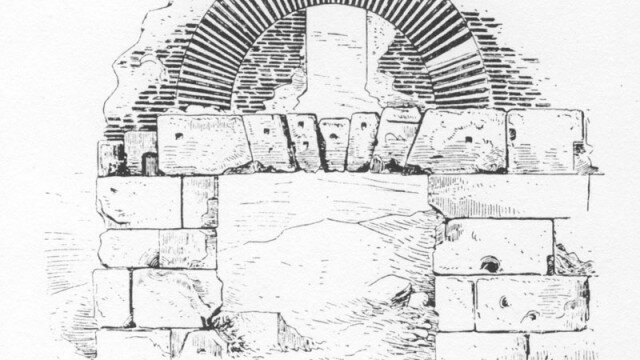

Materiali e tecniche costruttive hanno sempre rivestito un ruolo determinante nello sviluppo di una compiuta cultura edilizia. Se in origine l’abitare si indentifica con un processo di trasformazione dei luoghi che presuppone il radicamento attraverso la stanzialità, l’idea di materiale come esito dello sfruttamento finalizzato delle risorse naturali offerte dal sito riveste, in tale prospettiva, un significato esistenziale e simbolico precipuo. Lo sviluppo dei mercati aumenta esponenzialmente le potenzialità d’uso, per quanto i condizionamenti climatico-ambientali e culturali concorrano a stabilire i criteri di accettabilità dell’innovazione in rapporto alla capacità di relativa assimilazione da parte del sistema locale.

Solo con la rivoluzione industriale l’innovazione subisce un’accelerazione tale da rendere vani i tentativi di autoregolazione. Di tale fenomeno è già consapevole Raymond Unwin quando, in Town planning in practice (1909), afferma come la capillare disponibilità di laterizi resa possibile dallo sviluppo tumultuoso delle rete ferroviarie abbia profondamente modificato il paesaggio anglosassone, alterandone i tradizionali caratteri espressivi. La progressiva sostituzione dei processi di produzione artigianale con quelli industriali rende la scelta del materiale una operazione sempre più autoreferenziale alla filiera macchinista, deterritorializzandola.

Non a caso, la rivendicazione postmoderna di un recupero delle identità locali e la riabilitazione di un senso dell’abitare più intrinsecamente appartenente alla varietà dei contesti, investe in egual misura il recupero dei materiali e delle tecniche tradizionali, teso a rilanciarne le implicite logiche economiche.

Oggi, la scelta dei materiali concorre in maniere determinante a sottolineare la dinamica locale/globale nel settore dell’edilizia o a ridurre i consumi energetici, nelle prospettiva di una ricerca di sostenibilità olistica dell’intervento tenacemente perseguita.

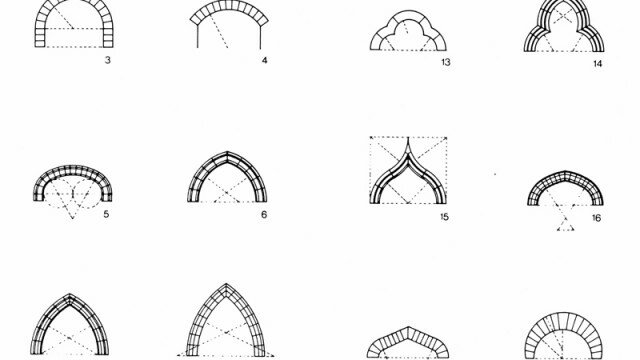

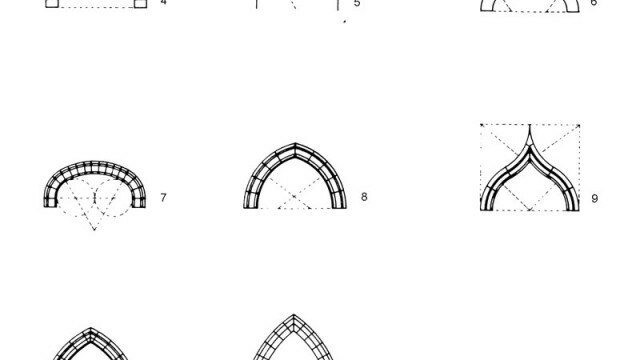

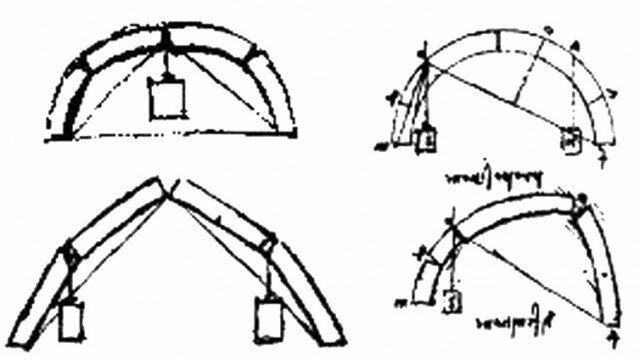

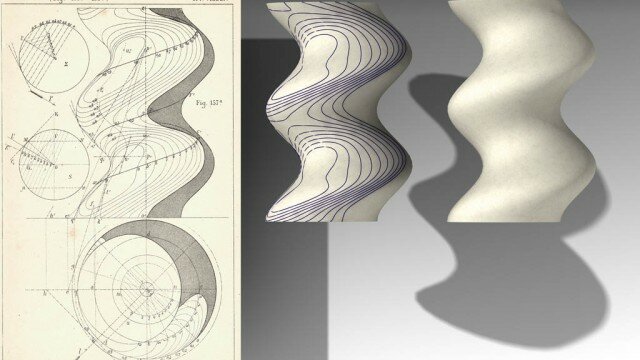

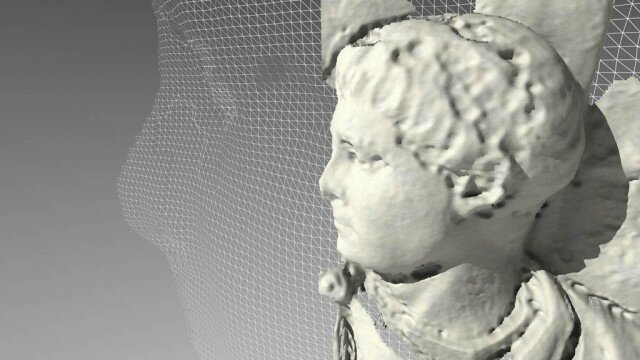

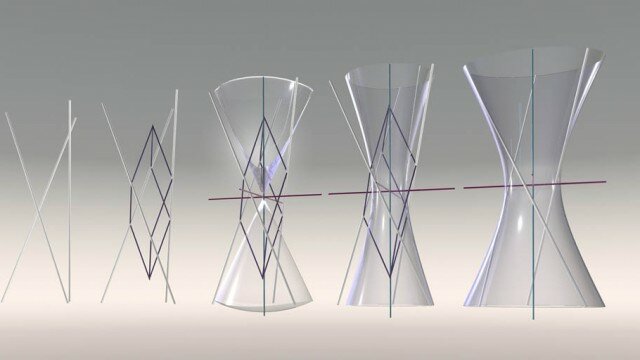

Ben oltre le coloriture esistenziali, materiali e tecniche assumono un significato strategico nel momento il cui la cultura dell’abitare riflette sui propri statuti e fondamenti disciplinari. La ricerca dell’unità minima dotata di significato spaziale (ciò che in linguistica viene identificato con il termine morfema), che accomuna il richiamo alla tradizione senza tempo propria dei classicismi e l’ansia rifondativa del Movimento Moderno, non può prescindere dalle capacità resistenti dei materiali, della geometria delle strutture e delle relative tecniche di articolazione. Il tal senso vanno pertanto rilette esperienze della tradizione del Movimento Moderno tra loro assimilabili, quali il prototipo della Maison Domino di Le Corbusier, la casa operaia di Gropius, il progetto di Casa Farnsworth di Mies van der Rohe, le Prairie Houses di Wright, la sperimentazione sull’archetipo della stanza nell’architettura di Kahn e il più recente lavoro dei Giapponesi Shigeru Ban, Kazujo Sejima+Rue Nishizawa (SANAA) e Sou Fujimoto. Ciò spiega, in ultima analisi, il carattere necessario del rapporto tra materiale e cultura dell’abitare.

Bibliografia

AYMONINO C., Lo studio dei fenomeni urbani, Roma, 1977. ATELIER KEMPE THILL, New prototypes for a global society, Rotterdam, 2005; CANIGGIA G, MAFFEI G.L., Composizione architettonica e tipologia edilizia. Lettura dell’edilizia di base, Venezia, 1979; GRASSI G., La costruzione logica dell’architettura, Venezia, 1967; HEIDEGGER M., Costruire, Abitare, Pensare, in HEIDEGGER M., Saggi e discorsi, Milano, 1991, pp. 96-108; KOOLHAAS R., Bigness, or the problem of Large, in O.M.A., S, M, L, XL, Rotterdam, 1995, pp. 494-517; MONEO R., La solitudine degli edifici e altri scritti, Torino, 1999, Vol.1°. MONESTIROLI A., L’architettura della Realtà, Torino, 1991. MURATORI S., Studi per una operante storia urbana di Venezia, Roma, 1960. ROSSI A., L’architettura della città, Venezia,1966.