Definizione – Etimologia

Nel campo del restauro il problema della reintegrazione si pone, sotto il profilo teoretico, come “reintegrazione delle lacune” prodotte dal tempo e dalle vicende storiche, e non tanto come problema di rimessa in pristino per ricondurre a unità e completezza l’opera. Un concetto parziale e specifico di reintegrazione, quindi, che si discosta alquanto dal senso etimologico del termine, di piena restituzione della perduta integrità. Il vocabolo deriva dal sostantivo latino femminile redintegratio (o reintegratio), avente il significato di rinnovamento, ristabilimento, ripetizione, collegato a sua volta al verbo redintegro (o reintegro), rinnovare, ristabilire, completare.

Nel linguaggio corrente italiano, per reintegrazione s’intende il rimettere cosa o persona nel suo stato primitivo, ma anche risarcire qualcuno del danno sofferto, poi restaurare, restituire integro, riconsegnare, ripristinare; nella sua accezione giuridica sta ad indicare la “restaurazione nel possesso” di un bene. La parola è formata dal prefisso re- (dal latino re-, apocope di retro, indietro, prima) che ha valore iterativo, denotando quindi una ripetizione o rinnovamento di azione, e dal sostantivo femminile “integrazione” (lat. integratio), a sua volta collegato all’aggettivo “integro” (lat. integer, letteralmente non toccato, intatto).

Storia e metodologia

Una precoce affermazione di metodo, in materia, si deve a Luigi Crespi che, nel 1756, trattando di statue spiega come le reintegrazioni debbano, a differenza di quanto avveniva in precedenza, essere realizzate in modo che possano “ad ogni ora levarsi a piacimento senza lesione del vecchio”. Ma già alla fine del Seicento il pittore Carlo Maratta, nel modificare, su richiesta del papa Innocenzo XI Odescalchi, con l’aggiunta di un velo sulle spalle la Madonna che cuce di Guido Reni, aveva attuato consapevolmente un’aggiunta reversibile, sì da lasciare “l’opera intatta”, potendosi “quando si voglia”, “torre con la sponga” il velo per tornare al “color di prima”. È uno dei primi casi di consapevole applicazione del concetto di “reversibilità”, o “rimovibilità”, all’integrazione di un’opera d’arte.

Seguiranno poi esperienze attestanti l’acquisizione del concetto di “distinguibilità” in relazione al medesimo tipo d’intervento. Nel 1759, infatti, l’archeologo francese A. Claude-Philippe de Tubières, conte di Caylus, raccomandava che nella pubblicazione delle antiche statue sottoposte a reintegrazione ci si preoccupasse di “segnare con punti le parti restaurate”. Si pensi anche al lavoro di reintegrazione neutra, quindi distinguibile e non imitativa, compiuto da Giovani Antinori, nel 1789-92, sulle superfici dell’obelisco che oggi sorge in piazza di Montecitorio a Roma, non trattate con fantasiosi geroglifici, come in alcuni casi precedenti, ma lasciate lisce, neutre appunto. Per la pittura è ricordata, con riferimento al terzo fondamentale principio del restauro, quello cosiddetto del “minimo intervento”, sempre nel Settecento la figura della “virtuosa” Madama Margherita, restauratrice romana apprezzata perché sapeva fermarsi in tempo, senza eccedere nell’opera di reintegrazione o di ritocco pittorico.

Un quarto criterio, quello della “compatibilità fisico-chimica” dei moderni elementi d’integrazione rispetto alla preesistenza, prenderà progressivamente corpo fra Otto e Novecento, quando si svilupperanno tecniche e materiali non più in linea con la tradizione ma innovativi, con possibili effetti di “rigetto” da parte dei vecchi monumenti. Tale criterio troverà piena maturazione nella seconda metà del Novecento, anche in seguito all’insuccesso di alcuni materiali moderni che pure avevano suscitato grandi aspettative. Da qui la raccomandazione, presente nella Carta del restauro M.P.I. (1972), d’una rigorosa sperimentazione dei nuovi prodotti, circostanza che vale ugualmente per il restauro artistico e architettonico.

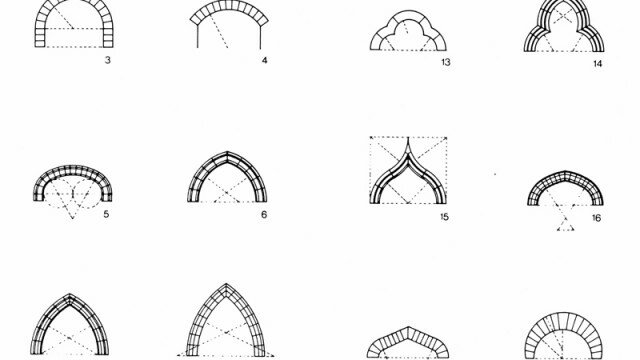

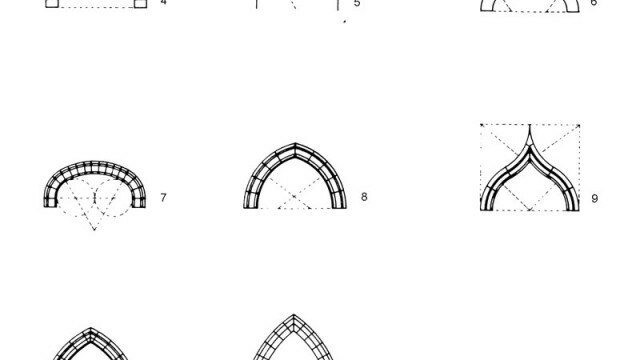

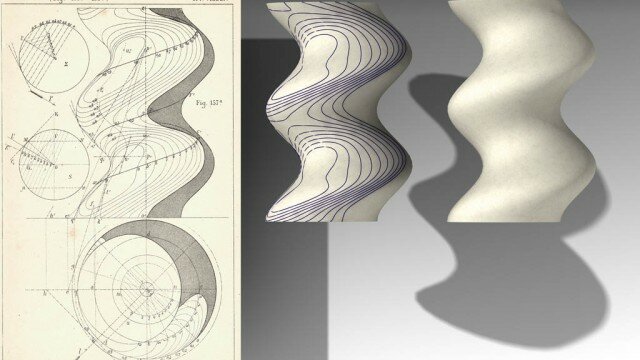

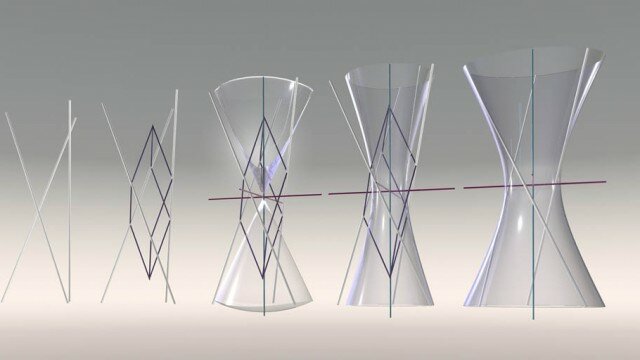

Il tema della distinguibilità sarà ripreso, nell’Ottocento, da Camillo Boito (“i pezzi aggiunti o rinnovati”, se dovessero seguire la forma primitiva, “siano di materia evidentemente diversa, o portino un segno inciso o meglio la data del restauro”); nel Novecento da Gustavo Giovannoni, che ribadirà, invece, il concetto del “minimo lavoro”, da lui inteso più che come “minimo intervento”, secondo l’accezione odierna, come invito a ricercare una distinguibilità basata sulla semplicità e sobrietà delle parti nuove; quindi da Guglielmo De Angelis d’Ossat che svilupperà, per il settore architettonico, un’efficace serie di “schemi per una corretta integrazione delle lacune murarie”, giocati, a seconda dei casi, sul trattamento, a filo, in risalto o in ritiro, della superficie da restaurare rispetto a quella preesistente, oppure del contorno delle lacune, o anche su una diversa lavorazione superficiale o, infine, sull’applicazione di materiali differenziati o d’espliciti segni distintivi.

L’elaborazione teorica

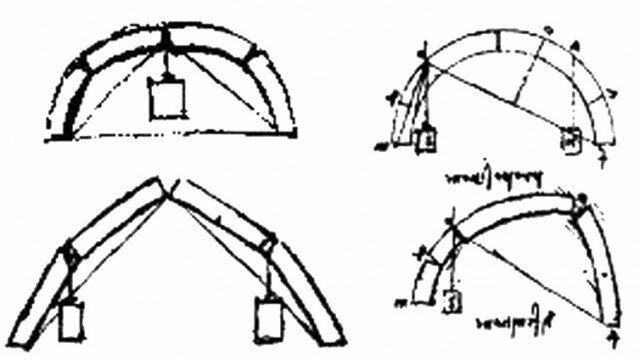

Il concetto di reintegrazione è utilizzato ampiamente nelle varie Carte del restauro, da quella italiana del 1931-32 alle Istruzioni per il restauro dei monumenti del 1938, a quella di Venezia (1964) e poi a quella, già menzionata, del 1972. In tutte, i due criteri evidenziati sono ancora una volta il “minimo intervento” e la “distinguibilità” da perseguirsi, in architettura, tramite una semplificazione delle forme e l’eventuale uso di tecniche e materiali contemporanei. Infine esso è considerato, con speciale attenzione, nella Teoria del restauro di Cesare Brandi e in quella di Umberto Baldini, con prevalente anche se non esclusivo riferimento ai temi del restauro pittorico e scultorio. A loro si devono gli sviluppi concreti delle reintegrazioni “reversibili” ad acquarello e “distinguibili” grazie alla tecnica del “rigatino” in Brandi, a quelle della “selezione” e della “astrazione cromatica” in Baldini. Per Roberto Pane e Renato Bonelli la reintegrazione in architettura, così come l’intero processo di restauro, dev’essere guidata da un’approfondita interrogazione e valutazione dell’opera, ponendosi essa stessa come atto “critico” ma anche “creativo”. Feconda, su questo tema, la definizione, di Paul Philippot, del restauro come “ipotesi critica” non espressa verbalmente ma realizzata in atto, nel linguaggio stesso dell’opera da conservare: volta, in quanto “critica”, alla migliore leggibilità del testo autentico dell’opera; in quanto “atto”, alla sua materiale perpetuazione; in quanto “ipotesi”, ai fondamentali corollari della reversibilità e della distinguibilità. Ciò nella chiara coscienza, specie nel caso di reintegrazioni architettoniche, della frequente necessità di un’azione ri-creativa ormai “oltre il restauro”, così estesa “che solo una creazione moderna eviterebbe una falsificazione”.

Bibliografia

Baldini U., Teoria del restauro e unità di metodologia, Firenze, I, 1978; II, 1981; Brandi C., Teoria del restauro, Roma, 1963; Torino, 1977; Carbonara G., La reintegrazione dell’immagine, Roma, 1976; Carbonara G., Avvicinamento al restauro, Napoli, 1997; De Angelis d’Ossat G., Sul restauro dei monumenti architettonici, Roma, 1995; Philippot P., Saggi sul restauro e dintorni. Antologia, Roma, 1998.

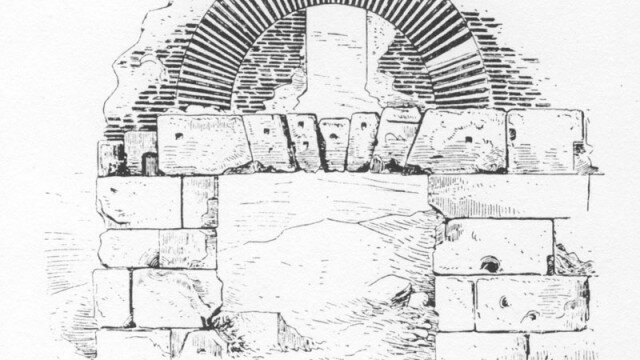

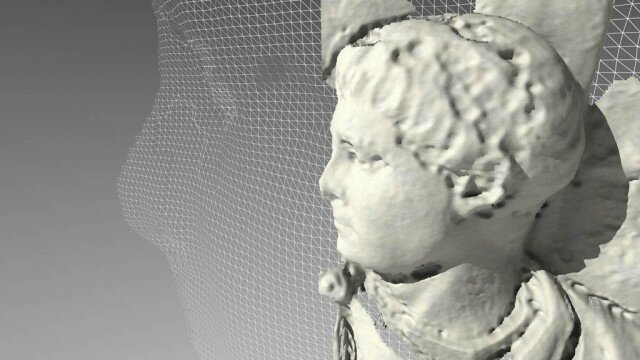

Visegrád (Ungheria), Torre di Salomone, XIII sec., reintegrazione del volume esterno, con tecnica simile al ‘rigatino’ (arch. J. Sedlmayr, 1963-66).

Copyright © - Riproduzione riservata